【通勤手当】車通勤の課税と非課税の違い - 税金と計算例解説

車通勤手当の税金に関する基本的な考え方

車通勤手当とは、従業員が会社に出勤する際に使用する自家用車に対する費用を、会社が負担または補助する制度です。この手当の税金上の扱いについては、課税と非課税の2つのケースが存在します。会社の規定や就業規則によって、車通勤手当の扱いが異なる場合があります。一般的に、通勤手当は従業員の収入の一部とみなされるため、所得税や住民税の対象となる可能性があります。しかし、一定の条件を満たすことで、通勤手当を非課税とすることが可能です。ここでは、車通勤手当の課税と非課税の違いについて詳しく見ていきます。

イントロダクション

通勤手当は、従業員が会社に通勤する際の交通費を会社が負担する制度であり、多くの企業で導入されています。特に車通勤を認めている会社では、車通勤手当として一定額を支給することがあります。しかし、この車通勤手当については、税金の扱いが異なる場合があります。具体的には、課税と非課税の2つの扱いがあり、これは通勤手当の支給方法や会社の就業規則によって決まります。

非課税の通勤手当は、従業員の課税所得に含まれないため、結果として所得税や住民税の負担が軽くなります。一方で、課税対象となる通勤手当は、従業員の給与として扱われ、所得税が課されることになります。会社の規定や労働契約によって、通勤手当が課税されるか非課税となるかが決まるため、従業員は自社の就業規則を理解しておくことが重要です。

車通勤手当が非課税となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。一般的には、通常の通勤経路で実際に要した費用に相当する金額であること、そして会社の給与規程や就業規則に明確に定められていることが条件となります。これらの条件を満たすことで、従業員は非課税の通勤手当を受け取ることができます。

車通勤手当とは

車通勤手当とは、会社が従業員に対して、通勤に使用する自動車の費用を負担する制度のことです。この手当は、従業員が会社に通勤する際に使用する自動車のガソリン代や駐車場代などの費用を補填するために支給されます。通勤費や交通費として扱われることが多いです。車通勤手当の支給は、会社の就業規則や給与規程に基づいて行われます。

会社によっては、全額支給や一定額までの支給など、車通勤手当の支給方法はさまざまです。また、車通勤手当の支給対象となる従業員も、会社の規定によって異なります。非課税の扱いとなる場合は、従業員の税負担を軽減することができますが、課税となる場合は、従業員の所得として扱われ、所得税の対象となります。

課税と非課税の違い

車通勤手当の課税と非課税の違いは、従業員の所得税の計算に大きな影響を与えます。会社が従業員に支給する通勤手当は、一般的には非課税として扱われることが多いですが、一定の条件を満たさない場合は課税対象となることがあります。非課税となるためには、通勤手当が実際の通勤費用に相当し、かつ会社の就業規則や給与規程に定められている必要があります。

非課税の通勤手当は、従業員の課税所得を減少させるため、結果として所得税や住民税の負担が軽減されます。一方、課税対象となる通勤手当は、従業員の給与所得に加算されるため、所得税の負担が増加します。会社の人事担当者や経理担当者は、通勤手当の課税と非課税の違いを十分に理解し、適切な処理を行う必要があります。

非課税となる条件

車通勤手当が非課税となるためには、通勤に必要な費用として認められる必要があります。具体的には、会社の就業規則や給与規程に通勤手当の支給に関する規定が定められており、実際の通勤費に相当する金額が支給されていることが条件となります。また、通勤経路についても、合理的な経路であることが求められます。

通勤手当が非課税となるためには、会社の規定に則った支給方法であることが重要です。例えば、通勤手当の支給額が実際の通勤費を上回っている場合、超過額については課税対象となる可能性があります。また、通勤手当の支給にあたり、領収書やレシートの提出が求められる場合もあります。

これらの条件を満たすことで、車通勤手当は非課税となります。これにより、従業員の課税所得が減少するため、所得税や住民税の負担が軽減されます。会社の担当者は、通勤手当の支給に関する規定をしっかりと理解し、適切な手続きを行う必要があります。

税金の計算例

車通勤手当の税金の扱いについては、課税と非課税の2つのケースがあります。まず、通勤手当が課税対象となる場合、従業員が受け取る給与と合算され、所得税が課されます。一方、非課税の場合は、通勤手当は課税所得に含まれないため、従業員の所得税や住民税の負担が軽減されます。

具体的な税金の計算例を見てみましょう。例えば、月額30万円の給与に加えて、月額2万円の車通勤手当が支給される場合、課税の場合の課税所得は32万円となります。一方、非課税の場合の課税所得は30万円となります。この差額は、従業員の所得税や住民税の負担に影響します。

会社は、通勤手当を課税とするか非課税とするかを会社の規定や労働契約に基づいて決定する必要があります。非課税となるためには、通勤手当が実際の費用に相当し、給与規程や就業規則に定められている必要があります。

会社の規定と労働契約

会社の規定や労働契約は、通勤手当の課税と非課税の扱いを決定する上で重要な役割を果たします。車通勤手当を支給する際には、会社の就業規則や給与規程に、その支給基準や条件を明確に定めておく必要があります。これらの規定に沿って、従業員への通勤手当の支給が行われることになります。

車通勤手当が非課税となるためには、通勤に必要な費用を実費で支給していること、または一定の限度額内で支給していることが条件となります。この限度額は、会社の規定や税法の規定により決まります。会社の規定で定められた支給基準に従い、適切な通勤手当の額を決定する必要があります。

会社の規定や労働契約が整備されていることで、従業員への通勤手当の支給がスムーズに行われ、また税務上の処理も明確になります。これにより、従業員の所得税や住民税の負担が適切に計算され、会社としても労務管理が効率的に行えるようになります。

まとめ

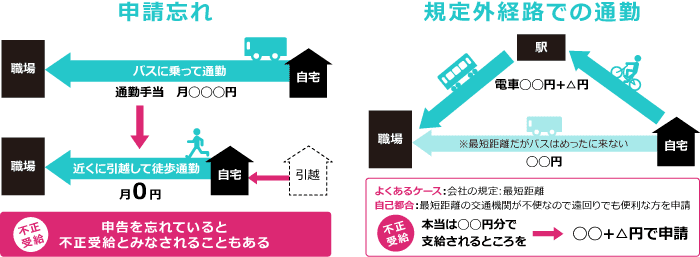

車通勤手当の課税と非課税の違いは、従業員の所得税や住民税の負担に大きな影響を与える。車通勤手当が非課税となるためには、通常の通勤経路を利用していること、実際の費用に相当する金額であること、そして会社の給与規程や就業規則に定められていることが条件となる。会社は、これらの条件を満たしているかどうかを十分に確認する必要がある。非課税の通勤手当は、従業員の課税所得を減少させるため、結果として所得税や住民税の負担が軽減される。一方で、会社は通勤手当を課税とするか非課税とするかを会社の規定や労働契約に基づいて決定する必要がある。

よくある質問

通勤手当の非課税限度額はいくらですか

通勤手当には非課税限度額が設けられており、この額を超えない限りは所得税や住民税がかかりません。非課税限度額は、通勤にかかる費用の実費に応じて決まりますが、一般的には月10万円までとされています。ただし、この限度額は電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合のもので、車通勤の場合には別途計算が必要です。詳しくは、会社の総務や経理担当者に確認するとよいでしょう。

車通勤の場合、通勤手当の課税と非課税の違いはなんですか

車通勤の場合、通勤手当の課税と非課税の違いは、主に距離と交通費の実費に基づいて決まります。一定の距離以内の通勤に対しては、非課税として扱われることが多いですが、距離が長い場合や、ガソリン代や駐車場代などの実費が一定額を超える場合には、課税対象となることがあります。具体的な判断基準については、税務署や会社の担当者に確認する必要があります。

通勤手当の計算方法を教えてください

通勤手当の計算方法は、会社の就業規則や雇用契約によって異なりますが、一般的には、通勤に要する実費に基づいて計算されます。車通勤の場合には、ガソリン代や高速道路料金、駐車場代などが考慮されることがあります。また、距離や通勤時間を基に、一定の算定方法を用いて計算することもあります。具体的な計算方法については、会社の総務担当者に問い合わせるとよいでしょう。

通勤手当の非課税扱いを受けるためにはどうすればよいですか

通勤手当を非課税扱いにするためには、会社が所定の手続きを行う必要があります。具体的には、通勤手当の申請書を提出し、必要な証明書類(例:領収書やレシートなど)を添付する必要があります。また、税務署の規定に従った手続きが必要になる場合もあります。事前に会社の経理担当者や税理士に相談しておくとよいでしょう。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事